気合いを入れて一眼レフを持って行ったのに、家に帰って写真を見返して、後悔したことはないでしょうか。

被写体がボケボケ、露出が滅茶苦茶。。。

僕はやらかしてます。それも人生初の海外旅行先のトルコで(笑)

一生に一回の機会だったのに、、、ホント後悔してます。あのときの俺のバカッッ

この記事では、三脚を使った風景の撮り方をまとめました。すでに三脚をお持ちの方、これから三脚撮影に挑戦してみたい方の参考になれば幸いです。

写真保存形式はRAWとJPEGで

SDメモリーカードの容量に余裕がある場合はRAW+JPEGで保存するようにしましょう。

皆さんが普段なじみのある画像形式はJPEGだと思います。JPEGはデータとして扱いやすくするために圧縮された形式で、写真の編集には向きません。

RAWはいわゆる写真の生データで、いっさい圧縮せずにデータが記録されている形式です。現像ソフトではRAWデータから現像したほうが圧倒的に綺麗な写真になります。今現像ソフトをお持ちでない方も将来現像ソフトを購入する可能性を考えてRAWでも保存しておいた方が、後悔しなくて済むと思います。

設定方法

MENUボタン→静止画撮影メニュー→画質モード→RAW+FINE

画像は最大サイズで保存

写真の解像度をあげるために、画像サイズは最大にしましょう。

設定方法

MENUボタン→静止画撮影メニュー→画像サイズ→サイズL

画像処理項目のおすすめ設定

自分でRAW画像から現像する方にはあまり関係のない項目ですが、

JPEG画像をそのまま使用する方は設定しておいた方がよい項目です。

ピクチャーコントロール

シーンや撮影者の意図に応じて、カメラが「輪郭強調」「明瞭度」「コントラスト」「明るさ」を自動調整してくれる機能です。

僕はスタンダードにしています。

ピクチャーコントロール 二コン HP参照

設定方法

MENUボタン→静止画撮影メニュー→ピクチャーコントロール

アクティブD-ライティング

カメラのダイナミックレンジを広げてくれる機能です。僕は基本標準にしていますが、シーンによって変更して使っています。

例えば、桜をピンクに空を青く撮りたいのに、空が白飛びしてしまう場合なんかはアクティブD-ライティングでダイナミックレンジを広げることで空の白飛びを抑えることができます。

逆に、暗い背景の中に輝度の高い被写体がいる場合などは、被写体のまわりが黒ずんだりするので注意が必要です。

設定方法

MENUボタン→静止画撮影メニュー→アクティブD-ライティング

構図を決める

これが一番むずかしい気が。。。

三脚をセッティングすると移動が難しくなるので、撮影スポット周辺を歩き回って構図を決めましょう。

機材セッティング

カメラと三脚をセッティングします。

三脚は一本の足をレンズ側に向ける用にセッティングします。

これはカメラの重心がレンズ側にあるためで、正しく三脚の足を広げないとカメラごと三脚が転倒する恐れもあります。

カメラを守る為に、三脚は正しく使用するようにしましょう。

レンズ側に重心があるため、三脚の1本の足をレンズ側に出すようにします。

カメラの平行出し

また、三脚、カメラの水準器を利用してカメラの平行出しをします。

カメラの水準器はライブビューモードにしてinfoボタンを複数回押すことで表示できます。

カメラ水準器でカメラの平行出しをします。

カメラの手ぶれ補正機能はOFF

三脚を使用する場合は手ぶれ補正機能はOFFにします。

手ぶれ補正のON/OFFスイッチはレンズの横についています。

三脚使用時に手ぶれ補正機能をOFFする理由は、撮影時にカメラのミラーがアップする際に生じる振動、いわゆるミラーショックへの手ぶれ補正の過剰反応を避けるためです。

AF/MF切り替えスイッチと、手振れ切り替えスイッチはレンズ側にあります。

測光モードの設定

画面のどの位置で被写体の明るさを測定するかを設定します。

僕は順光で風景撮影をする際はマルチパターン測光にしています。

マニュアル撮影モードで、ISO値、F値、シャッタースピードの設定

一眼レフを始めたばかりの方の中にはマニュアル撮影モードにアレルギーを持つ方も多いと思います。しかし、本当に自分がイメージした写真を撮影するためにはマニュアルモードでの撮影が必要不可欠です。

三脚撮影では、腰を据えて、F値、シャッタースピードを振りながら写真撮影ができるため、パラメーターとできあがる画像の関係が掴みやすいです。マニュアルモードの練習にもなるので是非チャレンジしてみてください。

ISO値

昼間の撮影であれば、ISO値は100~400の間でいけるはずです。ISO値は低ければ低いほど良いので、よほどシャッタースピードが長くならない限り100にしておきましょう。

F値

風景撮影の場合は、画面全体にピントが合うように撮影することが多いと思います。F値はF8からF13あたりに設定しておけば大丈夫です。

シャッタースピード

最後にシャッタースピードです。カメラのインジケーターが中央値になるようにシャッタースピードを調整します。

図は露出アンダーの例。インジケーターが中央値になるように、ISO値,F値,シャッタースピードを調整します。

AFは使用せず、MFで被写体にピントを合わせる

三脚を用いた風景の際は、動く被写体にピントは合わせないことが多いので、カメラのオートフォーカスはOFFにします。

オートフォーカスだと意図しない被写体にピントが合う場合もあるので、風景撮影に関して言えばマニュアルフォーカスの方が確実です。

ピントはカメラのライブビューを用いて遠方の物体を拡大して合わせるようにします。これで正確に被写体にピントが合わせられるハズです。

ライブビューで細かいパターンを拡大し、フォーカスリングで手動でピントを合わせます。

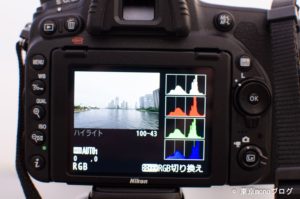

試しに撮影して輝度のヒストグラムをチェック

撮影した写真に白飛び、黒つぶれがある場合、たとえRAWデータで撮影していたとしても、データの色情報を復元することができません。

撮影後はヒストグラムを用いて、白飛び、黒つぶれがないか確認しましょう。

ヒストグラムは写真再生画面で上下ボタンを押すことで表示できます。

また、ハイライト表示では、白飛びが発生している場所を点滅で表示してくれます。こちらも便利なので活用してみましょう。

ヒストグラム、ハイライト表示方法

MENUボタン→再生メニュー→再生画面設定

ヒストグラムが中央に集まっており、黒つぶれも白飛びも発生していないことが分かります。

白飛びの例。ヒストグラムが右側に集まっています。

黒つぶれの例。ヒストグラムが左側に集まっています。

どうしても白飛び、黒つぶれ両方が発生してしまうシチュエーションの場合は、白飛びを無くすことを優先します。

黒つぶれの場合はわずかに色情報を残っていることが多く、現像ソフトで持ち上げると案外色を復元することができるためです。

ホワイトバランスの設定

ホワイトバランスは、光源の色が変化した場合においても、撮影者の望んだ色調の写真を撮影するために設定する機能です。

ホワイトバランスの設定を間違うと、写真が変に青っぽくなったり、赤っぽくなったりして違和感のある写真になってしまいます。僕がトルコの写真で失敗した設定項目がホワイトバランスで、トルコの写真の大半が変に青っぽくなってしましました。。

基本的にAUTOで大丈夫だと思いますが、試し撮影の段階で写真の色調を確認するようにしましょう。もし、AUTOで好みの色にならない場合は、ホワイトバランスを「色温度設定」にして、数字で色温度を設定し、好みの色調になるまで、調整を繰り返しましょう。色温度は5000Kを中心に、高いと画像が赤みを帯び、低いと青みを帯びます。

いよいよ本撮影!セルフタイマー撮影で手ぶれを防ごう!

すべての設定が終わったところで、いよいよ本撮影です。

シャッターを押した指の力でカメラが振動しないように、レリーズを用いて撮影するのが理想ですが、レリーズを持っていない場合はセルフタイマーで代用できます。振動を防ぐのが目的なので、セルフタイマーの時間は2秒で大丈夫です。

セルフタイマー設定方法

MENU→カスタムメニュー→AEロック・タイマー→セルフタイマー→時間

レリーズモードダイヤルをタイマーに設定

まとめ

三脚を使用した撮影方法について紹介していきました。

本記事で紹介したのは、三脚撮影の「基本」になります。シチュエーションに依って設定も変わってきますので、沢山写真撮影を経験して、臨機応変に対応できるようにしていきましょう。

筆者愛用のカメラグッズをまとめました。所持レンズを作例とともに紹介しています。

カメラ機材関連の記事はこちら